私は先に「神君甲賀伊賀越え」の真相として何ヶ所かで発表してきた。しかしその後若干の気付きや発見もあったので、この際ver2兼最終版として本ホームページ上に真相Ⅱを掲載することとした。

「神君甲賀伊賀越え」の真実Ⅱ <実は「神君実質甲賀越え」が正しい>

2024.12.1, 2024.12.26加筆 渡辺 俊経

私は拙著『甲賀忍者の真実』(2020年春刊行、サンライズ出版)の中で、「神君伊賀越え」は間違っていて「神君甲賀伊賀越え」が正しいとして、幾つかの点について論点を提示して問題点を検証した。その後「伊賀越え」説からは大した反論らしきものを目にしないが、甲賀越え史料としての『戸田本三河記』の問題点指摘や「伊賀越え」説の弱り目のドサクサに便乗するかの「大和越え」説の紹介などもありやや論点がぼやけて来た気もする。この際今一度「伊賀越え」説(「大和越え」説も)の不合理点を論点整理して明確にするとともに、「甲賀越え」の論拠となるポイントをできるだけ明確に指摘しておきたい。更に今回はなぜ甲賀武士が家康を援けたかに付き若干の考察を加えた。これにより「甲賀越え」の妥当性が少しでも高く評価されることになれば幸いである。

第一章「神君伊賀越え」説の不都合点

天正10年(1582)6月2日未明、明智光秀の謀反により京都本能寺に於いて織田信長が自害したいわゆる本能寺の変が勃発した時、徳川家康は信長の招待で堺見物をしていたが、その帰途、家康一行30数名(実際には従者を含めて100人位か)は明智軍と戦うことを避け、地質学用語としての「伊賀峡谷」を通過して岡崎まで逃げ帰ったが、このことを一般的に「神君伊賀越え」と呼び、一行は伊賀国を通過したと理解されるのが通説となって来た。

すなわち、「家康一行30数名は明智軍や落ち武者狩りを避けつつ、茶屋四郎次郎の金銭的支援と、服部半蔵正成によるルート案内と彼が伊賀衆を呼び集めて警護してくれたお陰で、当時の伊賀国の地を通って無事岡崎まで帰還できた」とする説である。

しかし近年一行は伊賀国をほとんど通っていないのではないかとする学説が多く見られるようになって来たが、それでも頑迷に旧説にしがみつく人も少なくないので、ここでは「伊賀越え」説のどこが問題点なのかを改めて論点整理しておきたい。

1)服部半蔵正成について

通説の主役は服部半蔵正成である。「伊賀出身で忍術の大家である」と暗黙に理解されている正成が大活躍をして家康を救った。正成は英雄である。というのが通説の骨格である。しかし冷静に現実を見たとき、この通説が見事に瓦解する。

まず服部半蔵正成は岡崎生まれの岡崎育ちで、父親が伊賀から岡崎に出て来て家康の祖父松平清康に仕えて以来伊賀には居住したことがなく、伊賀の地理は全く不案内であって急場で他人を案内できるだけの伊賀での土地勘は全く持ち合わせていなかった。また正成は岡崎で忍術の修業を受けておらず、むしろ武将として育てられ、後に渡辺半蔵とともに「槍の半蔵」として有名で、江戸には彼が使っていたという大槍が残っている。父親は伊賀出国前の縁で伊賀に知人が多くいたかもしれないが、正成自身は伊賀には全く知人がいなかったと考えられる。仮に親戚の者が幾人か伊賀に居たとしても、9ケ月前にあった天正伊賀乱で戦死または没落(逃亡)しており、急場に呼び出すことなど不可能である。

以上の通り正成は自身で近畿一帯や伊賀を案内する能力がなく、その上伊賀の有力者を呼び集めることもできず、さらに正成は織田政権との縁が全くなく、信長家臣筋の宇治田原山田城や信楽小川城へ繋ぐことなど全く不可能であった。服部半蔵正成は本件に関する限り、家康一行に同行していようといまいと全くの役立たずなのである。よって服部半蔵正成が活躍して家康一行が無事伊賀を通過できたなどという話は茶番劇でしかない。

2)天正10年の伊賀は危険地帯

天正9年9月から10月にかけて起こった第2次天正伊賀乱に於いて信長が、二男信雄への伊賀者たちの攻撃(第1次天正伊賀乱)に対する報復として、徹底殲滅の方針で臨んだことはよく知られており、伊賀では今日でも「一説には伊賀人5万人が殺害されたと云われている」と息巻く人が多い。その結果多くの伊賀の有力者(指導層の伊賀者)が戦死ないしは没落(逃亡)し、もし仮にこの乱の前に1000人の有力者がいたとしたら乱の後にはおそらく900人以上の有力者は伊賀から居なくなっていたはずである。伊賀越え説の信奉者が言うように200~300人の有力者が半蔵正成の呼びかけに応じて集まったというのならその「有力者」とは5万人の死者を横目に、戦わずにのうのうと生き延びた不名誉な者たちとなり、乱の折に先頭に立って戦ったという勇者の話とは矛盾することになる。福地氏のように積極的に織田勢に組みした少数の有力者を除いてはごく少数の有力者とおそらく半数程度の農民しか伊賀には残っていなかったのではないか。

例えば田村幹夫氏の研究によれば、天正10年中には伊賀の服部村に有力者としての服部氏は居らず、滝川雄利支配の下で望月兵太夫 (紀三郎安重)が服部村仁宇上村上下を領知していたという。(1) 確かに信雄の家老として滝川雄利は天正9年10月には伊賀の3郡を支配していた。

数少ない生存者も戦後織田領となった後は息を潜めて隠れ住む状態で、それから9ケ月後の天正10年6月初旬の伊賀はアンチ織田感情が渦巻き、一旦信長横死の情報が伝われば浪人となった少数の伊賀衆と農民が落武者狩に狂奔するという、家康のように織田シンパとみなされる者たちにとっては極め付きの危険地帯であった。このことは直後に第3次天正伊賀乱として現実に起こり、信長に協力した福地氏が柘植の福地城を伊賀衆に襲撃され駿府へ脱出せざるを得なかったのである。

3)天正10年の伊賀には馬はほとんど居なかった

一日を数十km進む長距離の高速移動には馬は必須であった。望ましくは一行30数名の全員に行き渡るだけの馬を揃えることが必要であった。しかし前年の伊賀乱で壊滅的敗戦を喫した伊賀に馬は残っていなかった。有力者も居なくなったが、馬はもっと居なくなった。仮に少数の馬が残っていたとしてもそれらは新占領者織田(北畠)家又は滝川雄利支配下に押さえられていたと考えられる。よって天正10年6月の時点で支配者である滝川雄利が直接手配しない限り、伊賀は家康一行に馬を提供することができなかったと考えるべきである。

4)伊賀は長谷川(竹)秀一の貢献を生かせない

家康一行には信長の指示で織田家家臣長谷川(竹)秀一が同行していた。秀一は元々信長の小姓で側近として織田政権の細かい動向に通じていたので、山口城の山口甚助とも顔見知りであり、かつ多羅尾光俊の六男籐左衛門光廣が三井寺勧学院で修行中に、上京の途次三井寺に投宿した信長が光廣を見付け、信長の指示で光廣が山口甚助の養子に入ることになった事情も承知していた。また秀一は多羅尾光俊が当時織田政権の中で3万石相当の格式で扱われていたことを知っており、多羅尾氏が1万石あたり200~300人の兵を出すという基準で3万石相当の兵すなわち1000人近くの兵力を伊賀乱の折に出陣させていたことを知っていたのである。つまり秀一は何の算段もなく山口・多羅尾のルートを頼ったのではなく、前年の伊賀乱での実績から見て確実に3万石相当の兵力を期待できる安全な滞在先として宇治田原山口城(山口氏)・信楽小川城(多羅尾氏)を頼ったのである。

他方家康自身や側近たちは永禄5年(1562)鵜殿退治(上郡城の戦)で世話になった甲賀武士の伴氏や鵜飼氏には20年一世代経っていて連絡がつかず、外に南山城の山口氏や甲賀信楽の多羅尾氏に通じる情報ルートを持ち合わせてもおらず、秀一に頼るしか外になかったのである。まして服部半蔵正成は織田政権とは全く縁がなく、先述の通り正成が山口氏や多羅尾氏を選ぶことはあり得なかった。この様に役に立ってゆく長谷川秀一に対して、伊賀は何の受入れの場所も態勢もなく彼に活躍の場を全く提供できなかったのである。

5)信楽小川城は甲賀であって伊賀ではなく伊賀武士が集合した証拠はない

6月2日山岡景隆に瀬田橋を焼き落されたために明智光秀は瀬田川の攻防で手間取り、近江支配に後れを生じていた。それでも何時ものように坂本城から湖上を渡ることで必要な軍を動かし、6月3日には安土城と共に日野と甲賀を除く近江のほぼ全域を支配下に置いていた。

6月4日付けの蒲生氏宛家康書状が山中氏に託けられている点から見て、6月3日夜の小川城での甲賀武士たちの会合で明智軍と伊賀落武者狩勢の厳密な情勢分析が行われたはずで、6月4日早暁の時点では日野と甲賀の南半分が家康の安全地帯として残っていたのではないか。この会合に伊賀武士が出席していたとの証拠は一切なく、山口・多羅尾・山岡の各氏の外、和田氏、美濃部氏、竹島氏、山中氏、佐治氏等の甲賀武士たちが出席したはずで、これらのメンバーからは、大部隊を組んで伊賀の真ん中を馬で押し渡るというのでなく、比較的少人数で甲賀の安全地帯を隠密裏に機動性高く通り和田城を目指すという方向性が打ち出されたのではないか。小川城そのものが甲賀にあり、和田城も甲賀にあり、そこに集まった者が甲賀武士ばかりであり、案内し警護するものが皆甲賀武士であるとしたとき、彼らの出した結論はそれ以外にはあり得ず、上記の通り「安全な知った道を機動的に移動」となったはずである。

6)伊賀には同時代史料が存在しない

甲賀には少なくとも二件の本件に関する同時代史料が存在するが、伊賀では同時代史料が一切発見されていない。また事件から江戸時代初期までの間には江戸やその他の地域例えば奈良や京都やポルトガルなどに同時代に近い伝聞書留型の史料が存在し、確かにその半数程度が伊賀路や伊賀越を記述しているが、そのいずれもが伝聞型で地名などの具体性や行動内容の現実性に乏しく伊賀越えの確証とはなり得ていない。その後18世紀には伊賀越えを主張する伊賀系の文書・典籍が多数出てくるが、どれもが願望を記すだけの物語本で三次史料と断ずべき代物で、どれ一つとして出典や具体的確証を示していない。無いものは無いのである。

7)『石川忠総留書』への妄信

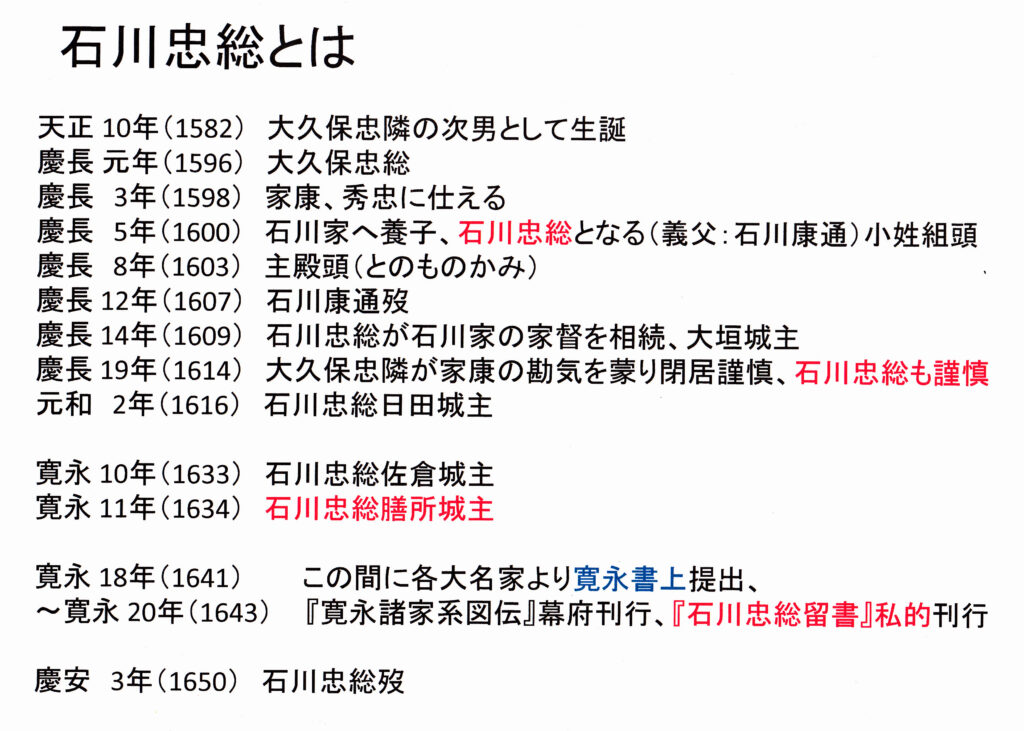

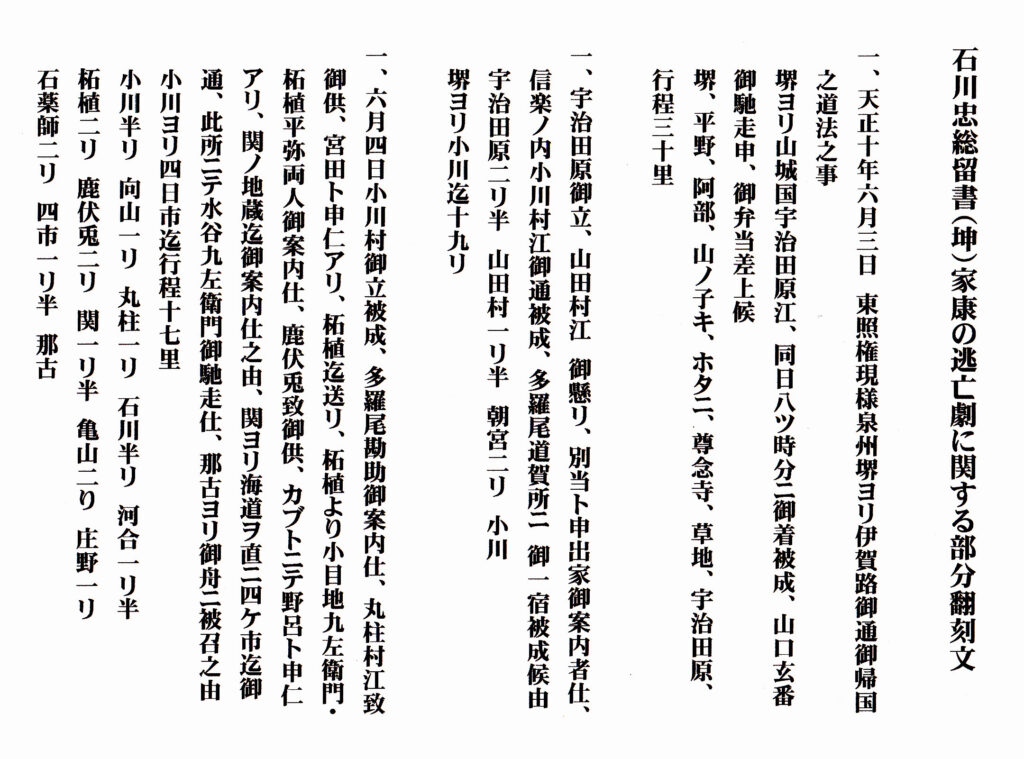

『石川忠総留書』坤(後編)には家康逃亡ルートが伊賀であったとして伊賀内のルートが詳しく書かれることになった。寛永18年(1641)に幕府の命で始まった『寛永諸家系図伝』編纂のための旗本各家への資料提出要請(寛永書上)には忠総の実家の大久保家も養子先の石川家も応じていて、それぞれ家系図が発表されたのであるが、そのいずれにも両家の家康一行の逃亡劇への参加が記載されていない。元々両家の原稿に書かれていなかったのか、あるいは原稿では書かれていたものが幕府の編集方針に従って途中削除されたものなのかは不明である。そしてこの後で発刊された、つまり事件からほぼ60年以上経った後に出された、事件の年に生まれた忠房による私的報告書『石川忠総留書』に異常に詳しい地名付き伊賀越えルートと大久保、石川両家の逃亡劇参加が発表されたのである。

客観的に見て異常な報告書であるが、「実父の大久保忠隣と義兄の石川康通が参加しているならその二人から聞いて書いた『石川忠総留書』の記載内容は信用できる」という理由でその参加者名と伊賀ルートが定説化してしまったのである。「複数の親族から聞いた話だから史実として信用できる」と云うとんでもない暴論であって歴史に対する冒とくである。また60年間世間の誰もが知り得なかった事実を60年前に生まれた人間が詳細にわたって世に初めて公開するなどと云うことは事実に当たるものを捏造しない限りあり得ないことである。

仮に大久保忠隣と石川康通が参加していたとしても緊急事態の中では所詮受け身の第二者であって、自動車の助手席に乗せられた者が走行ルートを記憶できない状態になることはよく経験することで、まして家康と数人の責任者でなければ世話になった相手が山口氏や多羅尾氏であったことさえも知り得ず、彼らはその他大勢下役状態と想像する。途中で出会った人物や細かい地名を覚えているはずがないのである。つまり、当日案内をした当事者である多羅尾光太などの第一者なら具体的な地名やルートを覚えていて述べることが出来るが、江戸にいる人間にいくら聞いても無駄であることを意味する。複数の近親者であるからその内容は信用できるとはなり得ないのである。つまり捏造である。

また忠総がこの書物を刊行したのは膳所藩主になって10年余りたった頃である。この間房総や九州では伊賀の情報を集められないので、伊賀の情報は膳所藩主になってから集めたものであろう。ところが膳所から伊賀へ行く途中にあり、馬で2時間の距離にある多羅尾村に、当時80歳代の高齢ながら生存していた代官多羅尾光太に取材していないのである。第一者に取材しないのでは捏造といわれても仕方がないのではないか。

更に、忠総は『石川忠総留書』坤の中で丸柱村の宮田なる人物が家康一行を歓待したと記述するのであるが、この宮田氏は前年の伊賀乱の際多羅尾氏ら甲賀武士によって丸柱村の宮田氏城を焼かれ、翌日逃亡先の比自山城で織田軍に敗戦していてここで戦死か没落(逃亡)している。その宮田氏が9ケ月後に勝利軍の多羅尾・山岡・和田ら甲賀武士の前にノコノコと現れることはあり得ず、現に明治になってからの同村の調査報告書では宮田氏は藤堂藩に至る時代、有力者としては村に存在しなかったと述べている。(2) つまり宮田氏の歓待話は捏造であるということになる。このように『石川忠総留書』は従来の評価とは異なり、極めて疑わしい書籍、もっと有り体に言えば天下の偽書であるとして排除すべきものであると考える。

8)伊賀系文書・典籍では伊賀越えオンパレード

18世紀にかかる元禄末期のころからなぜか「伊賀越え」を主張する伊賀系の文書や典籍が増加する。『伊賀国誌 中』(1699)、『伊賀者由緒幷御陣御供書付』(1726)、『伊賀者由緒書』(1761)等々多数あるがいずれもが「神君伊賀越え」による伊賀者の家康への貢献を主張している。どうやら『石川忠総留書』で自信を得た伊賀系の人々が「伊賀越え」を前提にした由緒や歴史を三次史料として語る傾向が顕著になったらしい。

このことと似た現象はほぼ同時期の甲賀にもあり、多くの「甲賀者の由緒書」が甲賀にも残されている。甲賀の場合は「甲賀越え」ではなく「鵜殿退治」や「伏見城籠城戦」での家康への貢献を主張するものであったのに対し、伊賀においては「神君伊賀越え」における家康への貢献を主張のメインに据えている。しかし、注目すべきはこれらの文書・典籍には「伊賀越え」であることを示す起請文等の具体的証拠が何一つ提示されておらず、伊賀者たちの活躍や貢献のみが主張されているという事実である。根拠のない自信とでもいうべき雰囲気が伊賀国中を覆いつくしていたと云えるのではなかろうか。

9)傍証:伊賀からの有力御家人の少なさ

伊賀及び甲賀出身の江戸幕府御家人の数を比較すると下の表のようになる。500石以上の旗本の人数だけが200年ほど新しい時代の数字だが全体的な傾向は確実に捉えている。伊賀は国であり、甲賀は近江国の12分の1の郡に過ぎないが、江戸幕府に登用になった御家人では甲賀は伊賀に負けておらず、特に高級な御家人ほど甲賀出身者が多い傾向がある。この中には多羅尾、山岡、山口、和田、美濃部、武島といった本件逃走劇で支援して活躍した甲賀武士が江戸時代に入って登用されたと明らかな者たちが多く含まれている。この点でも伊賀越えではなく実質甲賀越えであったと理解するのが正しいのではなかろうか。

他方、下級武士となった者の数では伊賀の方が多く、かつ伊賀者の採用は甲賀よりも早く江戸幕府発足以前から駿府や江戸で始まっていた点も考慮すると、伊賀者の多くは福地氏によって集められて、柘植以降の「加太越え」で支援した者たち、がいつの間にか「伊賀越え」で貢献したことにすり替えられてきたものと理解してはいかがであろう

そもそも「伊賀越え」を端なっから無理なものとしてしまう要因としては、服部半蔵正成、乱後の危険地帯としての伊賀、馬のいない伊賀を挙げることができる。次いで史実として、長谷川(竹)秀一の存在、小川城に伊賀者が集合した事実がない、伊賀には同時代史料が存在しない(甲賀には存在する)ことを挙げることができる。第三に文書典籍等について『石川忠房留書』の欺瞞性、18世紀に入って急に増える伊賀系文書典籍の実証性の無さ、伊賀出身江戸幕府高級御家人の少なさを挙げることができる。以上のどこをとっても「神君伊賀越え」を否定するものばかりである。

第二章 「神君甲賀越え」を支持する証拠

もし「神君伊賀越え」が不採用となった時、その代案となり得るのは「神君甲賀越え」であると思われるが、それは確かなのか検証してみたい。

1)客観的に見て岡崎への残された帰路は甲賀のみ

堺から岡崎へ抜ける主要ルートは次の六つしかない。

京都・丹波から丹後・若狭越前迂回ルートは明智の本拠地を通るので 無理、

京都から湖西街道・中山道・東海道も明智に京都・安土を抑えられていて 無理、

信楽ルートは織田臣従者多く未だ明智は攻めて来てない、甲賀は 一応安全、

大和・伊賀・伊勢も家康/筒井順慶間の信頼度今一つで疑問

さらにその先伊賀の中央部を横切る不安で 危険、

紀州ルートは根来衆・雑賀衆等織田政権にまつろわぬ者達多く 極めて危険、

堺から海路も熊野灘海賊に不安有、余程の大船団を組めぬ限り かなり危険、

結局、信長が元亀元年の争乱時に行って成功した近江南部の西東中央突破を今回は近江の更に南側ルートでもう一度試みるしかないということである。

2)長谷川秀一が山口城・小川城へ導いた

長谷川秀一は安土で信長の下に居て、上記1)の判断を行うことが出来る広域情勢判断能力を有しており、何よりも小姓として個人的に山口氏や多羅尾氏をよく知っていて面識があり、かつ山口・多羅尾の姻戚関係で山口へ行けば多羅尾へ繋がることが出来ると云う重要ポイントや多羅尾の兵力規模や前年の参戦状況をすべて把握していたことが重要である。つまり秀一は単に人伝手を求めたのでは無く、信頼できかつ安全を確保できる軍事力(兵力)を求めたものと理解すべきである。その場合信楽は山中にあって近江の中でも簡単には攻めることが難しく要害堅固で、明智も伊賀落ち武者軍も簡単には攻めて来ることが出来ないことを想定して信楽へ導いた点も重要である。山口城はそれほど堅固ではなかったが、小川城は高所にあって極めて守りが堅固に造られており、従来ともすれば小川の浄土宗浄福寺の宿泊でもよかったのではないかなどという呑気な議論があったが、御大将は夜襲を受けることを想定した厳重な防衛体制が必要であった戦時の感性が重要である。

ただしこの時どうして家康が秀一の提案に乗ったのか、その積極的な理由を見付けることは困難であり、どちらかと云えば家康一行にはほかに確信の持てる案が無かったという消極的な理由に落ち着くかもしれない。敢えていれば、家康のこの20年の百戦錬磨がなせる戦場感と指揮官としての臨戦感覚が秀一の示した大局感を良しとしたということではないか。

3)家康が多羅尾を頼ったのは史実

家康が取り敢えず秀一の案に乗ったとしても、最終的に家康が多羅尾に頼ることを決めたのはどの時点であったかはあいまいさが残る。多羅尾光俊は安土に出入りしていてもまだ馬廻りか少し上程度で、決して上級の武将ではなかったのでそこまで家康に知られておらず、20年前に光俊が今川の将であった家康に援軍に行ったことが仮にあったとしても、家康がそんなことを覚えているのは無理であり家康側にそれなりの不安があって当然である。しかし多羅尾軍の城なり兵の備えを見た時、家康は覚悟したはずである。「今夜この軍に衛られて生き延びるか、或はこの軍に焼き殺されるか二つに一つだ。」と。家康は参戦していないが、この前年多羅尾は伊賀攻めに参戦して戦果を挙げ、論功行賞で3万石相当の恩賞を受け取り、それなりの軍備を備えていたはずである。秀一もそれを当てにして来ており家康も武将としてこれに乗ってみようと覚悟したはずである。

更に今次家康一行が安土から堺へ向かう途次瀬田を通過した折、山岡一族から家康へ挨拶があったはずで、その山岡一族から景隆(長男瀬田城主)、景佐(二男膳所城主)が明智の誘いを断って瀬田唐橋を焼き落とした上でこの小川城に来ていて会議にも参加し、警備にも参加し明日の護衛にもついてくれるというのは家康の大きな安心材料になったものと思われる。現時点では未確認ではあるが、山岡景佐が6月2日の朝には蒲生氏郷とともに安土城に居て、信長自害の一報を得て氏郷が安土城防衛と織田一族の救出に動くのを確認したうえで瀬田へ戻り兄とともに瀬田唐橋を焼き落したとの地元伝承もあり、家康は明智勢の動きをかなり詳しく把握できたのではないか。

6月4日早暁、無事生き延びて岡崎へ帰ることができそうだと分かった時、家康は当時としては通例通りの手続きではあったが、恐らく強烈な喜びで格別な誓状(起請文)を執筆し光俊に渡して小川城を出て行ったはずである。現在失われてしまっているが、これが江戸時代3回(5回)も多羅尾家を救うことになる。そんな風に家康は小川城に宿泊し、無事通過して行ったのである。

尚こんなに多羅尾に世話になった家康であったが、起請文こそ多羅尾に渡したがそのことも多羅尾に世話になった事実さえも決して吹聴しようとしなかった。それどころか家康はそんな事実があったことを抹消しようとしてさえいたように見える。理由はこの直後から家康と秀吉の関係がどんどん微妙になり、家康に協力した武士たちが秀吉にどんどん排斥され出したからである。特に多羅尾家は浅野家を通じて秀次との関係が深まり、最盛期には9万石を受け取るまで豊臣政権下で出世したが、その後秀次事件に連座して急転直下改易され娘も三条河原で斬首されるという衝撃的な変遷を経たために、家康としては多羅尾家との関係を極めて慎重に取り扱っていた模様である。苦境の多羅尾家から三男光雅を預かり、浜松や駿府でそっと扶持を与えていたと云われている。

4)6月3日夜小川城に集結したのは甲賀武士ばかり

この夜山口藤左衛門や多羅尾光俊や山岡景隆からの呼びかけに応じて集まったのは広義の甲賀武士達、それも目下安土に勤めあげ前年の伊賀乱にも参陣した実績のある者たちばかりであった。

山口氏 :山口藤左衛門光廣

多羅尾氏:多羅尾光俊、多羅尾光太、多羅尾光雅

山岡氏 :山岡景隆、山岡景佐、山岡景民、山岡景定

和田氏 :和田定教、和田惟長

山中氏 :山中俊好?

美濃部氏:美濃部茂濃

武島氏 :武島茂幸

佐治氏 :佐治為次?

ここに伊賀衆の姿は全く無く、全て織田政権内で近江衆又は甲賀衆と呼ばれている者達ばかりで、かつての本貫地や親元を含めると広い意味での甲賀衆、甲賀武士と呼んでよい者達ばかりである。ちなみに瀬田(栗太郡)の山岡氏の本貫地は和田村の隣の毛枚村で、山岡景隆の母は和田惟政の妹とされる。要するに今は分かれていても地縁の仲間なのである。また山口藤左衛門光廣は今は山城武士であるが、多羅尾光俊の六男で元々甲賀武士である。

山中俊好については同家に蒲生親子宛家康書状が残っており、また佐治為次は甲賀ゆれに際して秀吉に反旗を翻して討死していて織田家や徳川家への連帯感を感じる所があり、両者とも小川城に集合していた可能性が高いが、現時点では確認できていない。

5)甲賀には十分な馬が居た

甲賀では前年の伊賀乱参戦に際し実際に馬を参戦させており、戦いに勝利した以上はほとんど無傷か場合によっては参戦前よりも馬の数を増やして帰ってきている可能性もある。それからまだ9か月しか経っておらず、次の出陣に備えて馬は慎重に成育されていたはずである。

この場合、前年の伊賀乱に参陣した甲賀衆と今回家康のために集合した甲賀衆とがほとんど同じ顔ぶれである点が天の配材とは言え、恐ろしいほどの偶然の一致である。結果的に馬を連れて来る事ができ、かつ戦闘実績のある甲賀武士が呼び集められたということである。

6)甲賀伊賀越え間道は実在する (朝日新聞2020.6.13(土)特集記事参照)

まだ確定するには早すぎるが、近江伊賀国境の甲賀側には幾本かの古道の間道が見付かっており、伊賀側から見えにくいこと、極端なアップダウンが無く、馬1頭がゆっくりと走れる幅があることや、途中馬の給水場所も確保できることなどが確認されている。また甲賀から最後に伊賀の柘植地 区に出る際、和田城から柘植の徳永寺に向ってほぼ直線的に同様な間道が続いていることも分かっている。ここの部分だけで見れば、秀吉が信長のために山陽道に設けたと云われている軍用道路や、柴田勝家が賤ヶ岳に向って敷設した軍用道路にも匹敵すると思われる細いが立派な道路である。これらは伊賀乱に際して準備として整備されたものかもしれないが今後の詳細な調査を待ちたい。

7)甲賀には甲賀越を支持する同時代文書が存在する

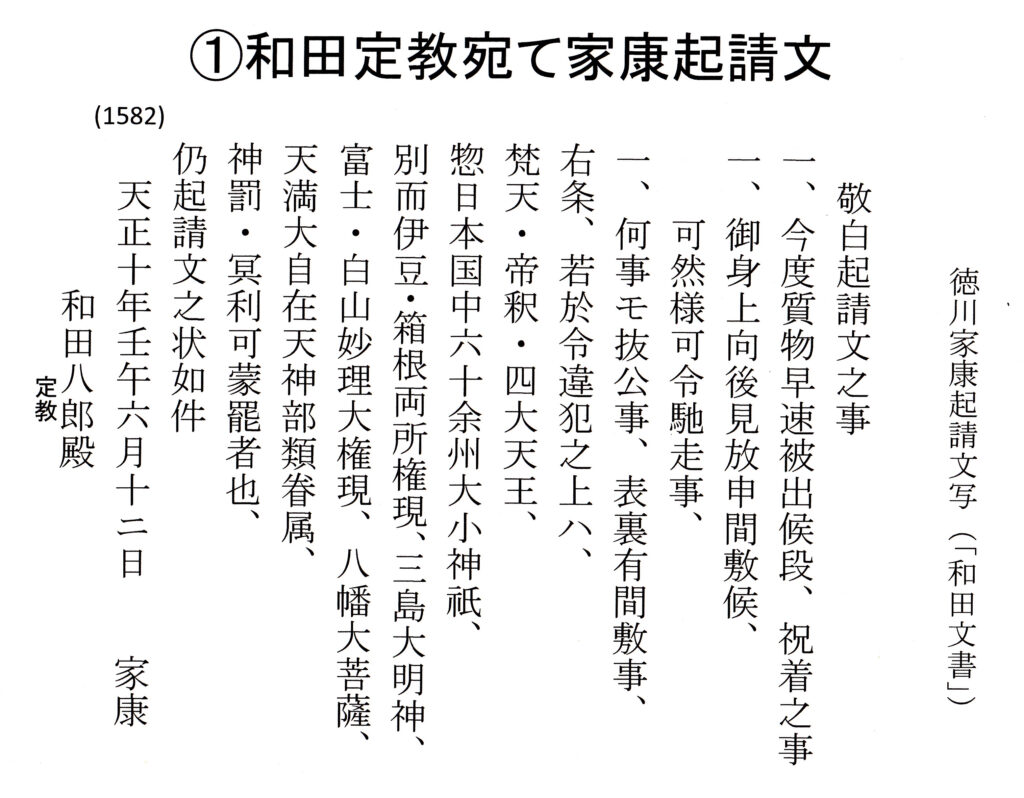

①天正10年6月12日付け和田定教宛て家康起請文(「和田文書」)

家康がこの逃亡劇から無事生還して一週間後に岡崎で感謝を込めて認めたと思われる感謝状/誓い状である。初対面の家康に対して安心してもらうために自分の方から人質を提出して協力した和田定教に対して「今後決して悪いようにしない」と誓っている。

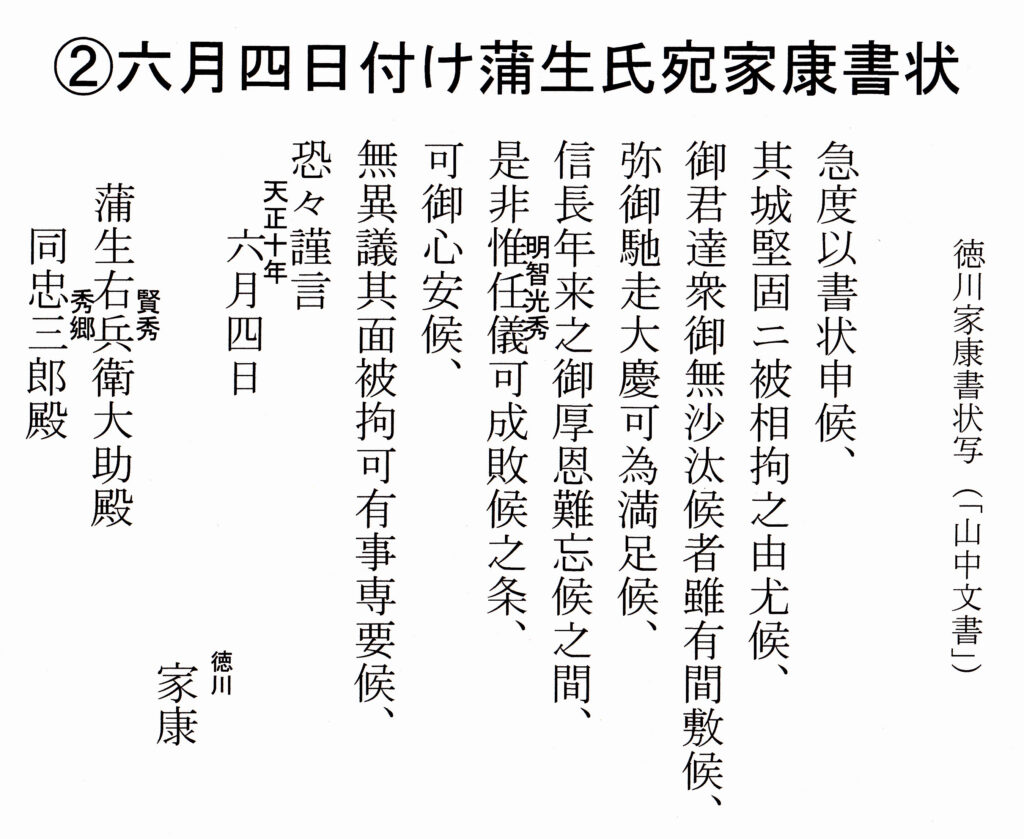

②天正十年6月4日付け蒲生賢秀・氏郷親子宛て家康書状(「山中文書」神宮文庫在)

文章的には明智への復讐を誓っている以外さしたる内容も無さそうであるが、実は家康と蒲生親子の間で安土や日野での明智軍の状況把握が情報共有されており、有力な仲介者(恐らくは山中俊好、領地が日野と隣接している)による敏速な情報伝達が行われていたことを想像させる。更にこの書状の裏の意味は、「最悪のケースが起こった時、我々は伊賀へは入れずに甲賀から北上して日野の蒲生親子の元へ行くので、その時は10年前の信長の「千草越え」と同様に我々を援けて欲しい」というサインを送ることであった。実は元亀元年家康自身が金ヶ崎ののき口の後、三河へ帰る際に実際に蒲生親子に世話になり信長と共にこの道(千草峠)を通っているのである。この書状に「誰誰に説明させる」と書いてない所がかえって意味があり、当時の緊迫感を反映している。

③幻の天正十年6月4日付け多羅尾光俊宛家康誓い状(起請文)

多羅尾家は江戸時代260数年を通じて江戸幕府代官を勤めた全国に三軒しかない「永世代官家」の一軒であるが、実はこの期間中に3度の代官罷免と2度の閉門(お家取り潰し)を将軍命で申し渡されている。しかしこのすべてについて幕府の決定を覆して多羅尾家は永世代官に復帰し、家門も復興できている。江戸時代将軍より偉いのは「権現様」しかおらず、将軍が決定を覆さねばならぬほどの威力を持つ誓状の存在を裏付けるものである。現在見つかっていないので文案は分からないが、かなり明快な「家康逃亡支援」の謝礼としての起請文が存在したことが推定できる。(3)

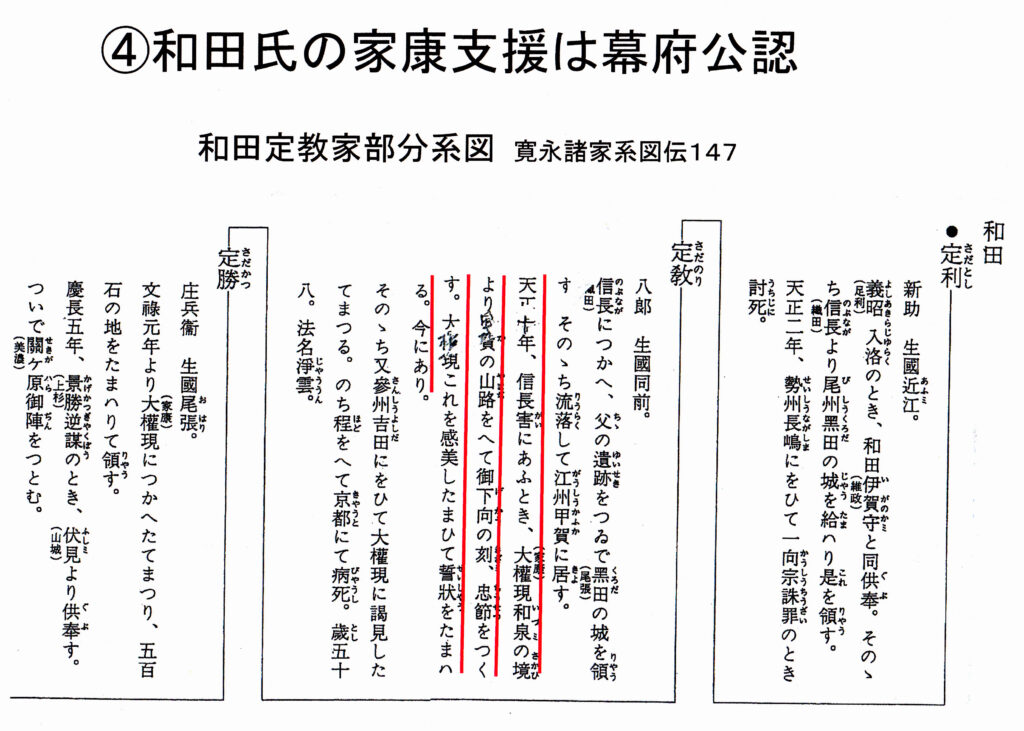

④和田定教家系図(寛永諸家系図伝)

この系図の貴重なところは、実は寛永年間ではあるが家康没後25年の幕府公認の最初の家系図集である『寛永諸家系図伝』の中に堂々と以下の如く引用されている点である。(4)

「天正十年、信長害にあふとき、大権現和泉の境より甲賀の山路を経て御下向の刻、 忠節をつくす。大権現これを感美したまひて、誓状をたまハる。今にあり。」

「今にあり」とは事件から60年後の寛永18年頃①の家康の誓状が実在しており、この家康起請文は本物であり、家康一行を和田定教が支援したことが史実であることをワンセットで示している。また、この中でその他大勢の客人でなくガイド当人の子孫が「甲賀の山路を経て御下向」と明記している点も同時代史料的価値があり重要である。

8)幕府上級御家人となった者の人数は伊賀より甲賀の方がはるかに多い

先に示した「伊賀越え」否定要素の裏返しであるが、近江国12郡の1郡でしかない甲賀郡からの江戸幕府高級官僚への採用者が伊賀一国4郡からの採用者に較べてはるかに多い。大名では4-0,永世代官では1-0,500石以上の旗本(お目見以上)では約30-15とすべて甲賀が圧倒しており、家康の甲賀と伊賀に対する評価がまるで異なると云える。

200石程度以下の中下級官僚については逆転して、伊賀からの採用者数が甲賀からの採用者数の2倍程度となるが、伊賀衆は江戸幕府発足以前から浜松や駿府で下役から勤めあげていた経緯があり、かつ本件「甲賀伊賀越え」においてもこの区間最後の柘植から関に到る(伊賀から伊勢への)いわゆる「鹿伏兎越え」に参加した柘植近辺の農民が多かったことによるものであろう。

第三章 甲賀武士は何故家康を援けたのか

それにしても甲賀武士側には協力を断るという選択肢もあったはずであるが、なぜ甲賀武士たちは家康一行への支援を行ったのであろうか。

1)甲賀武士は明智光秀と格別親しくない

6月2日ないし3日の段階で、光秀は安土城を中心に広く近江国を支配しようとしたが、秀吉の居城長浜城は攻め落としたのに、なぜか日野や甲賀郡に対して攻め込んで抑えるといった方法を取らず、知人に対して使者を派遣して統治に協力を求めるといった方式を取った模様である。その知人が全くいなかったのか、その知人に反対されたのか、あるいはその知人が無力だったのか、6月4日早朝段階では甲賀の広い部分が明智軍に抑えられるという事態は起こっていなかった。

甲賀武士は当然それまでに安土城で光秀と幾度も会っていたはずであるが、近江国内で光秀が担当したのはあくまで湖西地区であって、甲賀衆は光秀の担当外でどうやら直接の接点がなかった模様である。結果としてこの際光秀に協力して立ち上がろうとの動きも甲賀では起こらなかった。

2)甲賀武士は家康と格別よくもないが、悪い関係ではなかった

永禄5年の鵜殿退治では多くの甲賀武士が活躍したと伝わるが、20年ひと世代経って個人間の繋がりは途切れ、家康も家臣も甲賀武士個人を思い出せる状態ではなかった。甲賀武士側も家康に対して格別の想いを持っていた訳ではない。

しかしこの数日前に安土から境へ向かう家康一行と長谷川秀一を瀬田で見送った山岡一族が、家康一行の難儀を容易に想像できて、「窮鳥懐に入れば猟師もこれを撃たず」としたのではないか。或はこの時山岡が光秀の誘いを断って瀬田橋を焼き落としたのには何か格別な理由があるのかもしれないが、その点は未解明である。ただここで光秀と争うことを選んだことで周りの甲賀武士が山岡に同調して光秀に抗して家康を援けることになった可能性もある。いずれにせよ甲賀武士が進んで家康を支援したということではないようである。

3)織田政権の中で甲賀武士たちは小姓的小集団

天正元年の野洲川原の戦いで六角方として参戦した甲賀衆と伊賀衆は柴田勝家軍と戦い、850人以上の死者を出して大敗北し、甲賀郡は実質織田領となった。この時点で三雲氏や望月氏など少数の例外はあったがほとんどの甲賀衆が六角を離れ織田方に転じた。この時信長は勝家に甲賀衆を預けることをせず、三雲や望月のまつろわぬ者たちを承知の上で甲賀衆を自ら直轄統治し、甲賀衆たちが旧領を従来通り領知することを認めた。どうやら信長は幼少時から共に育った池田恒興や滝川一益から、さらには佐治氏や和田氏のルートからも甲賀の情報を得てきており、それなりの親近感やいざとなれば恒興や一益を出せば治まるとの安心感があったものと思われる。信長は甲賀衆を呼び寄せ安土城内で相撲を取らせたり、左義長にも甲賀衆として参加させたり、わざわざ甲賀衆に安土城天守を見物させたりしている。

この様に甲賀は織田政権下にあるとはいえ、織田政権の内部に出入りを許されている甲賀衆は実はかなり限られていて、永禄11年の信長上洛の折またはその後天正元年の野洲川の戦までの間に比較的早期に信長に臣従した者たちだけが織田の甲賀衆と称されていた。せいぜい20人程度である。彼ら甲賀衆は政権内で小姓的な活動を通じて実績があってお互い顔見知りであり、互いに信頼できる関係にあった。また前年には伊賀乱に参戦して実戦経験があり、お互いの兵力や馬や戦闘能力をよく知っていた。

さらに安土でこれらの小姓的な甲賀衆と長谷川(竹)秀一は信長側近の仕事仲間であり、秀一から頼まれたので仲間でやり遂げようとなった可能性も否定できない。つまり家康から頼まれたから協力するのではなく、秀一個人または織田政権から頼まれたので甲賀武士たちは家康一行の逃避行に協力したのではないか。

4)地縁も加味すると

長谷川秀一と甲賀衆との友達的乗りに加えて、山岡氏がやってしまった決定に対する地縁的応援の要素も加わってアトに引けぬ状況になったとも考えられる。つまり初めは行きがかりから引き受けたものの、織田政権が存続してほしいと望む甲賀武士の集団が、その仲間であるとして家康を援けて三河へ逃がしたそれが実態ではなかったか。 (以上)

参考文献資料

(1)国立公文書館(旧内閣文庫30797号)「甲賀二十一家先祖書 全」 望月継三郎条ならびに田村幹夫田村直美共著『望月氏と慈眼寺』2023年 慈眼寺(甲賀市甲南町野田)

(2)三重県伊賀郡丸柱村『地誌取調書』明治二十一年

(3)高橋伸拓『信楽御役所の成立と盛衰』2015.3.6講演時配布資料(於多羅尾公民館)

(4)平野仁也著『江戸幕府の歴史編纂事業と創業史』2020年

(5)『信長公記』