天正伊賀乱については昭和の時代でも伊賀の各市町村史で軍記物小説である『伊乱記』をなぞったことしか書かないという異常さであった。やっと平成に書かれた伊賀市史で『伊乱記』が否定され『信長公記』の方が正しいと云われるようになったばかりである。しかしそれでも伊賀市史にはまだ『伊乱記』に頼る部分がある。

今春以来天正伊賀乱の現地を廻るに当たり若干周辺の事情を当ってみたところ、どうやら従来の認識が大幅に間違っていることに気が付いた。その辺りを冷静に見てみたい。

天正伊賀乱(信長の伊賀攻め)の実相

2024.8.1 近江歴史回廊倶楽部 渡辺俊経

0.はじめに

(第二次)天正伊賀乱とは天正9年(1581)9月信長が4~5万人の兵力で伊賀を総攻撃し、今でも3万人以上の死者が出たと伝わる殲滅作戦で、伊賀の国人一揆を完全排除し伊賀国を支配下に置き織田領とすることができた一戦であるが、なぜか”無抵抗の伊賀の農民を何万人も虐殺した“と比叡山焼打ちと同じように信長を非難する論調で語られることが多い。しかし本当に信長だけが非難されるのが正しいのであろうか。

そもそも天正7年(1579)南伊勢の北畠信雄(信長二男)が伊賀へ進出したのに対し、伊賀の国人たちが一揆を組んで反抗し、北畠勢を伊勢へ追い返した第一次天正伊賀乱での敗北を取り返すべく、やられたらやり返す戦国時代の作法通り、2年後に織田軍が反撃しただけのことである。そこで何が起こったのか少し冷静に状況を眺めてみたい。

1.天正伊賀乱(天正9年(1581))勃発の時代背景

1)全般的な時代背景

天正9年(1581)第二次伊賀乱が始まるまでの国内政情としては、元亀2年(1571)比叡山焼打ち・浅井朝倉滅亡、天正元年(1573)室町幕府滅亡、天正3年(1575)長篠の戦で武田軍敗北・信長包囲網崩壊、天正7年(1579)安土城完成、天正8年(1580)石山本願寺で勝利して和睦、天正9年は織田信長の政権が本願寺対応を終え、数か月後には武田勝頼との最終決戦が行われ東海・畿内の政権から全国の政権へ向かおうとする時期である。

この間の動きを織田政権の内部から見た時、周辺国を平定・服従させつつ、本拠地を清州⇒小牧⇒岐阜⇒安土と移転・進出し、室町幕府第15代将軍義昭を排除し、京都の朝廷ともよしみを通じ、延暦寺、長島一揆、石山本願寺など宗教勢力を排除でき、畿内もある程度掌握した中で、未だ織田政権にまつろわぬ者達が、伊賀と紀州であった。

2)伊賀と周辺の地域情勢

この時期の畿内と周辺国の地域情勢としては、伊勢は北畠家との確執や長島一揆や北伊勢衆の反乱を平定して最早や織田(北畠)領として安定期に入りつつあり、近江は北の浅井と南の六角を排除でき、比叡山も支配でき、安土を中心に完全な織田領であった。甲賀武士もこの時点では100%信長に臣従していた。山城も幾度かの危機を乗り越えて三好・松永を排除でき奥の丹波‣丹後の平定も含め織田領となっていた。大和は興福寺や三好を排除でき、筒井順慶を通じて織田領となった。河内・和泉については堺を直轄地とし本願寺勢力の排除をもって最終的に織田領となった。

残るのは伊賀と紀伊であった。紀伊は高野山と根来寺に残る真言勢力と雑賀衆を中心とする国人衆が織田に服しておらず、伊賀は「丸山城」の建設を巡る天正7年の第一次伊賀乱で一万余の北畠(織田)信雄軍が千人ほどの伊賀の国人一揆衆に敗北していた。

天正9年の時点で甲賀衆は全て信長に従っていたが、大きくは三つのグループに分けることができる。第一のグループは池田・滝川・和田・佐治などの古くからの織田シンパともいえるグループである。彼らは織田軍団の中での活躍が華々しく、甲賀の本貫地での親織田活動はそれほど目立たない。第二のグループは多羅尾氏や山岡氏・山中氏等主として永禄から元亀末に織田に臣従した者達である。彼らは後から参加したハンデキャップを取り返すため出兵・護衛・安土城建設等に極めて積極的に参加している。第三のグループは六角氏に最後まで従っていたために織田氏への臣従が遅れ、いまだに気まずさやわだかまりがあって踏み込めずにいる三雲氏、望月氏、鵜飼氏などのグループである。

【参考1】甲賀側ミニ地域事情

和田氏 :和田惟政の妹(又は娘)が山岡兄弟の母親、つまり両家は親戚 多羅尾・山岡家間、多羅尾家・和田家間にも婚姻関係の可能性

多羅尾氏:二万石相当とは400~600人の兵力に相当、馬も数十頭保有か、 乱後一万石加増、三井寺勧学院に出していた 藤左衛門光広が信長の目に留まり山口甚助の養子に

山口甚助:織田政権から宇治田原(2~3万石相当?)を安堵、但し病身か半年後に死去、その前に多羅尾から養子

山岡氏 :瀬田城、石山城、膳所城を信長から安堵され、5男を三井寺光浄院へ派遣

山中氏 :山中俊好は安土城下建設に積極的に協力、山中長俊は柴田勝家の与力

3)第一次天正伊賀乱

信長の二男北畠信雄が義父の北畠具教を追い落とし伊勢での権力を確立した後、天正7年伊賀への進出の手がかりにすべく中断していた丸山城の建設を信雄が再開した。これに対して伊賀者としての反発と旧主北畠への恩儀からの信雄への反発が合わさって、伊賀衆が城の建設を妨害し関係者を伊勢へ追い返した。そこで信雄は信長に無断で1万とも云われる軍を起こし伊賀へ攻め込んだが、伊賀衆に事前に動きを察知され、信雄軍が1千余の伊賀衆部隊に惨敗し、伊賀から追い出された。

【参考2】丸山城

伊勢の国司であった北畠具教(とものり)は元々伊賀への進出を目指しており、南伊賀の(現名張市域の)北畠系国人たちを動員して丸山城を建設しようとしていたが、織田家による北畠家支配が進む中で丸山城の建設は中断されていた。

2.天正伊賀乱の攻め口と全進攻ルート

1)天正伊賀乱に関する文書史料

二男信雄の暴走に怒った信長であったが、平成7年当時は直ちに出陣する余裕がなく、本願寺門徒衆との争いの決着を待つ必要があった。万全の準備を整え、信雄が総大将として、近江の国人衆を主力とする5万とも称される大部隊で出陣した。

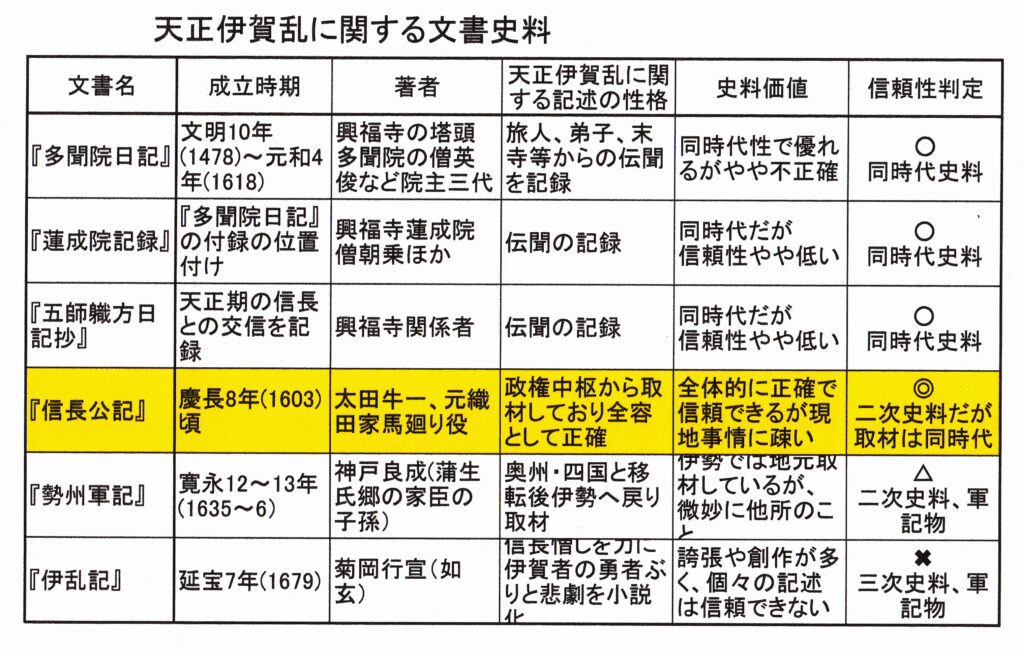

侵攻の様子を伝える同時代文書は『信長公記』の外に少なく、特に地元に伝わるのは『伊乱記』など江戸時代前中期以降の軍記物や明治期に史実風に書き替えられたもので潤色が激しくそのままでは信頼できない。しかし『信長公記』も現地情勢を正確に伝えきれてはいないので、地元でしか分からぬことは後世のものであっても加味して理解すべきである。

そこで、最も信頼できる『信長公記』をベースにして、同時代性を担保するために『多門院日記』等の同時代史料による確認が有効であり、現地事情の疎さと云う致命的な欠点を補うには現地の小説等の三次史料も注意深く加味したい。

【参考資料3】

2)戦いの全容を総括すると

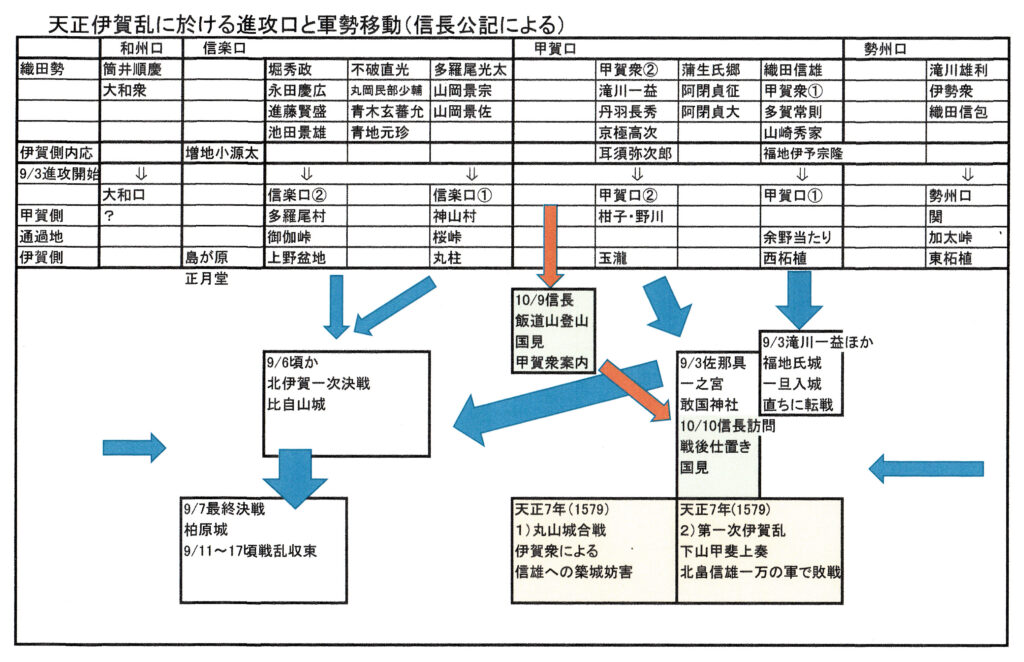

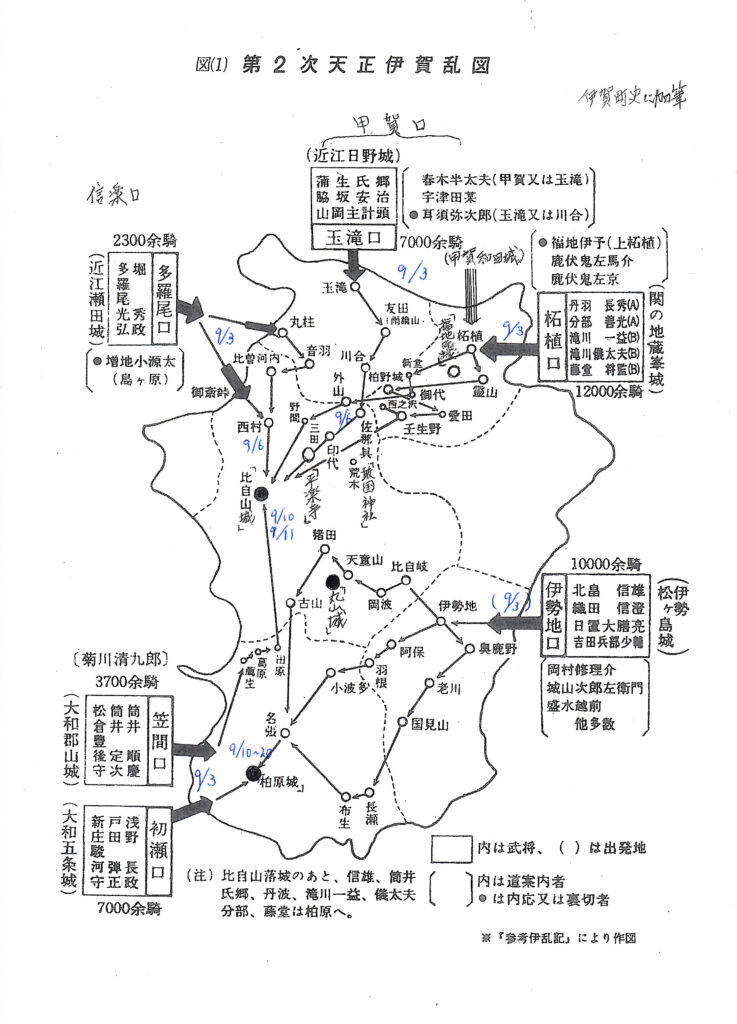

織田軍は天正9年9月3日近江衆を主体とする3万の主力が北方4,5口から伊賀へ侵攻し、これに若干の伊勢の軍勢と大和の軍勢が加わり、2週間で伊賀全土を平定した。

3)織田軍の編成と兵站と攻め口

天正伊賀乱は安土に於いて信長によって実行が決定されており、定石通り地元である近江の兵が先峰と主力を務めることが決められている模様である。この中には甲賀の兵も参戦することが謳われており、この時期の近江の兵は手柄をたてる必要のある時期であり、士気も高く、70万石相当の2万人程度が集まったのではないか。これに若狭の兵や滝川一益の兵などを加えて3万程度の兵力になったものと推定できる。

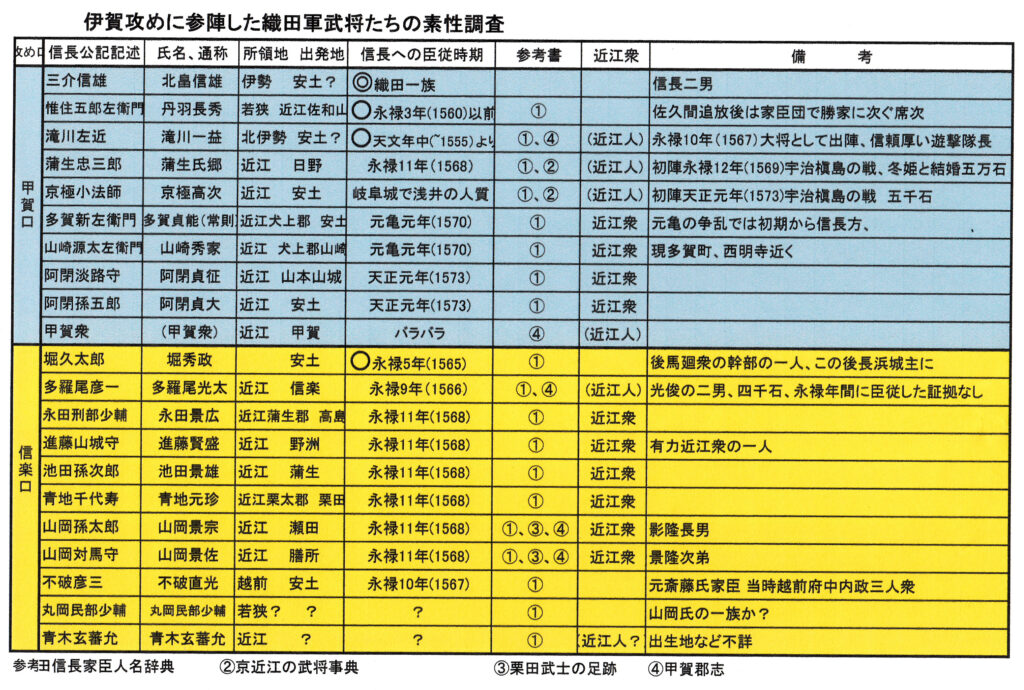

【参考資料4】

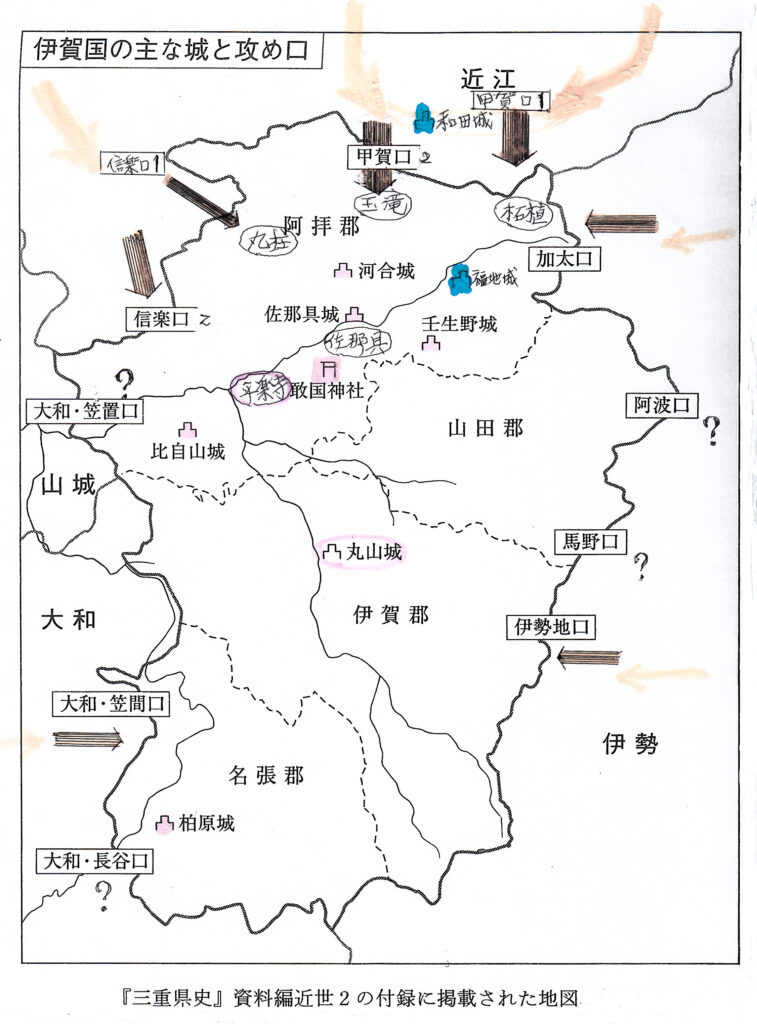

織田軍が伊賀へ侵攻した時の攻め口の場所と数についてはそれぞれに史料によってまちまちである。このことはどれかが正しいということでなく、どれもが推測で勝手に決めつけていて、いずれも間違っていることを意味する。正しいのは太田牛一が安土で直接取材出来た近江からの出陣兵士たちの名前と彼らがこの戦いの主力であったという事実である。仮にこの時の織田軍の全兵力が5万であったとすれば、近江から攻め込んだ兵が3万、伊勢と大和からの兵が各1万で合わせて2万、といったバランスではなかったか。

3万の兵の兵站を考えた時、例え2週間の戦であっても、馬、武器、火薬、食糧を確保し後方から供給し続けるのは至難のことである。この意味で和田城は甲賀東部戦線の兵站拠点であり開戦前の前線本部であったと考えられる。また小川城も西部戦線の兵站と開戦前の前線本部であったと思われる。一方甲南町地区を支配する望月氏はこの時消極的参戦であり、積極的に兵站に関わったとは思えない。

しかしそれでも2万ないし2万5千の兵を攻め込ませるには甲賀口として2~3口が必要だったのではないか。この点で柘植口と玉瀧口はそれぞれ1万程度の大軍を攻め込ませることのできる地形的にも地理的にも良好な攻め口である。

信楽口は多羅尾を通る御伽峠口と伊乱記等に出て来る丸柱口のニ口とするのが妥当であろう。両口とも地形的制約が強く、併せても5千~1万の兵の攻め口であろう。

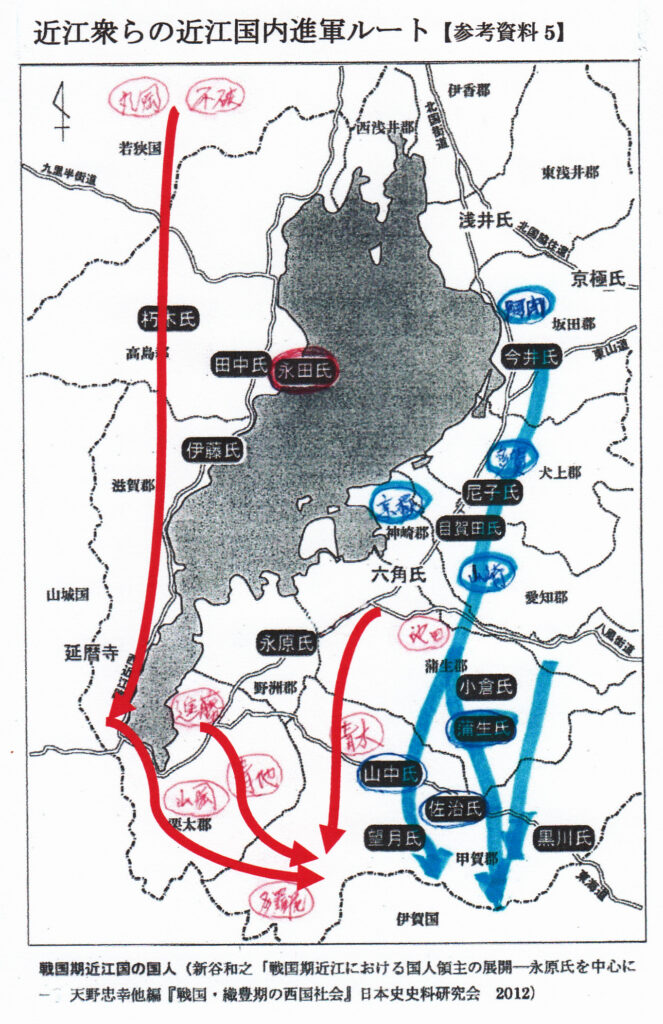

4)織田軍の近江国内進軍ルートと伊賀侵攻攻め口

若狭や湖西の兵は湖西の街道を南下して信楽小川城に一次集結し、湖南の兵達はそのまま信楽又は三雲経由信楽へ向かい、安土と湖北・湖東の兵達はそれぞれ南下して甲賀の中心部又は東部から和田城方面を目指したはずである。

多門院日記等奈良系の同時代文書ではどうしても大和からの筒井順慶の貢献を謳うため過剰に書く傾向があり、伊勢の勢州軍記などは伊勢からの進攻口を多く書く傾向がある。一方多数の兵が攻め込んだ甲賀には詳しい記録が残っておらず、攻め込んだことがはっきりしている信楽からは兵站と地形を考えると1万以上の兵が集結し攻め込むのは無理である。

また主たる戦いは北伊賀で行われており、南伊賀での戦いは少なく、伊勢と大和からの攻め口はそれぞれ1~2か所であったと思われ、それに対して3万の主力を攻め込ませる甲賀(近江)からの攻め口は少なくとも4か所以上(信楽口2か所と甲賀口2か所以上)あったと思われる。9月3日織田軍による最初の侵攻後、北伊賀での戦闘は概ね北東から西南西方向にローラー作戦のように攻城戦が行われ、数日で北伊賀は壊滅し、大和に近い比自山城を残すのみとなった。

【参考資料6】

3.信長公記に見る伊賀侵攻織田軍の編成の特色

1)軍団編成の基本原則に忠実

安土に本拠を置く織田軍の主力が伊賀へ向かう時、途中の武将を集めて先鋒や主力にするのは常套手段である。安土から見て戦場の向こう側に当たる伊勢や大和に主力を求めるのは変則であり、彼らには牽制や抑えといった別の役割を与え、あくまでも安土の方向から、つまり近江の方向から主力が攻め込むのが正攻法である。まして織田に臣従してから日の浅い者たちがいればその者たちに先鋒の役割を与え、忠誠心の発揮機会とさせ、経験豊かな強い軍団へと成長させるためにも頑張らせるというのは理にかなった方策である。

この時、当然経験豊で強力な部隊を途中や後方に配置して経験不足な先鋒が間違わないように指導し支援するのが常法である。この点では経験不足な惣大将の北畠信雄を援けて百戦錬磨の滝川一益を配し、そこへ気鋭の丹羽長秀や蒲生氏郷を実力部隊として付け、その前方に10人を超える近江衆と甲賀衆の武将達が居て先鋒として攻め込んで行くのが甲賀口の凡そ2万と思われる主力部隊である。他方堀秀政に多羅尾光太を配し、その前方を北陸や湖西方面の武将たちが先鋒を勤めている信楽口は5千~1万の部隊である。

2)それにしても近江衆ばかり

甲賀口も信楽口も織田家の一族・家老・重臣以外は安土に於いて若衆として信長に仕える旗本の面々であり、その多くが永禄11年(1568)の信長の最初の上洛作戦で美濃から近江へ進攻した際に浅井や六角から離反して積極的に織田についた者たちで、織田に臣従してすでに13年以上経過して政権運営の中核にいるが実戦経験の少ない者達なのである。

各攻め口とも構成武将の8割程度が近江衆ないし近江人となり、天正伊賀乱とは織田と伊賀の対決と思われていたが、実は近江対伊賀の全面対決であったとさえ云え、これでは近江が伊賀を殲滅したことになる。しかし伊賀には近江にやられたという感覚を持った人は意外に少なく、あくまで織田にやられたと思い、その上で何故か「でも仲間と思っていた甲賀には裏切られた」と感じている人』が少なくない。

【参考資料7】

3)甲賀衆の参陣が意外に少ない なぜ?

そこで信長公記の中で「甲賀衆」と呼ばれた武将は誰であったのかを調べてみた。その結果、天正10年「神君甲賀伊賀越え」に貢献したと主張する甲賀武士の家系は少なくないが、天正伊賀乱で織田軍として出陣したことを書きとどめる文書が極めて少ないことが判明した。故にそれぞれの家の伝承や系図資料に根拠を求めざるを得ないのであるが、それでも決して多くない。江戸時代になって、家康に貢献したことは家の名誉になって家名を挙げあわ良くは仕官にも役立つのに対して、「信長軍に参陣して伊賀を倒し勝利に貢献した」ことはそれほど家名の向上に役立たなかったのであろうか。

【参考資料8】

それでも分かったことは、永禄年中に織田に臣従した和田・多羅尾・山岡等の古株が当然のこととして参陣している(上表の最上段のグループ)のにならって、元亀の頃以降天正元年の野洲川原の戦の敗戦を契機に織田に転じた山中・美濃部・伴等の第二のグループ(上表の中段のグループ)も今回は参陣しようとしている動向が認められるが、史料が少なく確認が難しい場合がある。これに対して最後まで六角氏につき従った望月氏など主として野洲川支流の杣川流域の甲賀武士たち(上表の下段のグループ)が、今回の伊賀攻めにほとんど参加しなかった模様である。現時点では記録が全く見つからないのである。

これは信長が織田歴の短い者たちには出陣を命じなかったからではなく、よく知られているように甲賀に対しては、直属の臣下になる事を求めずある程度の自由度のある中世的な一揆的統治を認め、参戦するかどうかは各甲賀衆の自由に任せた結果ではないか。その結果臣従歴の浅い者は先ず先鋒を務めるという原則が貫かれなかったのであろう。

では杣川流域の甲賀武士たちは全く参戦しなかったかというと、実は武闘戦力としては参戦していないが、伊賀の地理をよく知る案内者として、それぞれが一人の甲賀武士として参戦していたが、隣村へ出掛ける又は伊賀の親戚の家を訪問する感覚であったため、ことさらに天正伊賀乱に参戦したとは書き残さなかったのではないか。私見である。

天正伊賀乱では多くの伊賀衆が甲賀の親戚へ遁れて来て助かったと記録にとどめている一方で何故か甲賀には裏切られた気持ちが伊賀に蔓延しているという伊賀と甲賀の複雑な関係の一因であるかもしれない。

4.伊賀国内の織田軍の進攻と軍勢移動

1)織田軍の全体的な軍勢移動

天正9年9月3日に各攻め口から一斉に伊賀に攻め込んだ織田軍は、北伊賀をおおむね東から西へと進攻した。ローラー作戦である。この時の伊勢隊と大和隊の役目は、伊賀の国人や農民兵たちが伊賀国から脱出せぬように国境を固めることで、華々しく討ち入る事ではなかったはずである。この点で『勢州軍記』や『伊乱記』の記述は伊賀全土が一気に焦土に帰したかの如くであり、明らかに誇張が多く捏造記事も多くあると思われる。

伊賀軍と織田軍の戦力差は如何ともしがたく、また大半の伊賀の城は土塁と堀切主体の小型のもので、織田軍の先進的な火力と歴戦の兵と戦果に飢えた近江の兵にはかなうはずもなかった。東から順に次々と落城を繰り返し、開戦4日目の9月6日には大和国境に近い比自山城を残し北伊賀の全ての城は落城ないし開城した。

【参考資料9】

北伊賀で生き残った国人達と5000人とも云われる農民(兵)が比自山城に集結し、北伊賀での最終決戦が行われることになった。当初は伊賀軍の戦意も高くまた取り囲んだ織田軍が個別に対応したため各所で激戦が繰り返され双方に相当の被害が出たと云われている。そこで織田軍は10月10日に総攻撃をかけることに決定したが、この情報が伊賀側に漏れ、籠城していた全員が山城国と大和国へ逃散したという。翌朝城は空であった。

ここから織田軍は南伊賀へ進軍したが、最終の柏原城迄の間大きいな戦闘は無かったものの、この数日間は農民兵との小競り合いがあった可能性は否定できず、城を落とすのではなく、抵抗の主体である「国人+農民兵」という伊賀の有り様を攻撃したのである。

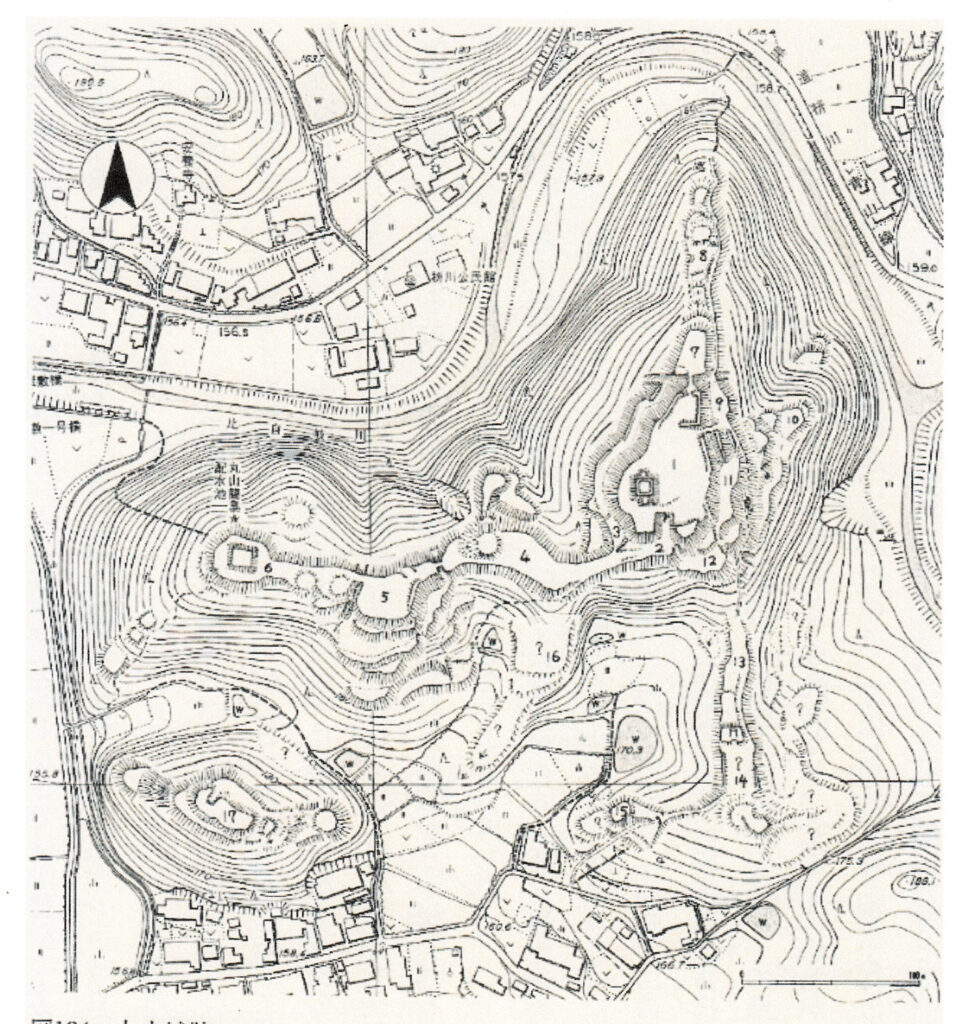

2)伊賀国内の進攻ルート地図例1(旧伊賀町史の場合)

【参考資料10】

旧伊賀町史は100%『伊乱記』に依拠していて、内容的には 信頼性は乏しいが『伊乱記』をベースにした地図が分かり易いので、これに若干の手を加えた。ただし『伊乱記』では織田軍の伊賀南部への侵入を多く取り上げているが、実際には伊勢側や大和側の主たる任務は待ち受けの役割で侵攻や城攻めは少なくあくまで北からの侵攻が主力であった。この図では北伊賀での織田軍の軍勢移動が非常によく分かる。すべてが正しい訳ではないが、かなり実情を反映していると思われる。

但し南伊賀ではこの図とは異なり、伊勢の部隊も大和の部隊もこの図の様に攻め込んで城を次々落とすといったことはせず、逃げて来る「国人+農民兵」を国境で待ち構えて捕えることに専念しており、南伊賀ヘは戦闘集団としては織田軍団の中で名張郡担当とされた部隊と比自山城攻城部隊の一部が向かったものと考えられる。

3)伊賀国内の進攻ルート例2(三重県史と和田裕弘氏の場合)

2021年和田裕弘著『天正伊賀の乱』では信長公記に地元情報を加味している。その結果三重県史の図を転用したこの図では主な激戦のあった北伊賀の城はうまく抽出されている。更に南伊賀で激戦となった城はほとんど存在しないことも分かる。最後の戦の城「柏原城」は籠城戦の途中で方針が変わり城主の方から開城した。

【参考資料11】

しかし、攻め口は『伊乱記』の記述に従いすぎており、伊勢・大和からの攻め口が多くなり過ぎている。これら伊勢・大和と伊賀との国境の峠口の多くは攻め口ではなく、伊賀兵の逃げ出しを防ぐための待ち受け口であったと思われる。

結論的には、伊勢や大和から南伊賀に攻め込んだ攻め口は事実上なく、あったとすれば待ち受け口であった。他方北伊賀への伊勢や大和からの侵攻は一部なされた可能性はあるが、あくまで主力は近江(甲賀)からの侵攻であった。

本図の致命的欠陥は、攻めるべき城の少ない南伊賀への伊勢や大和からの攻め口が多く、織田軍の主力が侵攻し、主たる攻城戦が行われた北伊賀への近江からの侵攻口が全く考慮されていないことである。

5.考察

1)史料の信頼性について

天正9年に信長軍が伊賀へ侵攻した天正伊賀乱の際の攻め口の数については資料によって3~10口にも異なっている。そもそもこの天正伊賀乱と呼ばれる戦いの同時代史料は極めて少ないが、その中で『信長公記』は発刊がやや遅れたとはいえ、著者太田牛一は元々織田政権の中に居り、情報は織田軍団のメンバーから取材されていて、信長の比較的近くにいた人物から得た直接情報をほぼそのまま記録したと思われるので、実質的にはほぼ同時代史料と言い切っても良いのではないか。

しかし、著者自身は岐阜や安土に居て現地の事情を十分に把握しないままに報告者の情報を鵜呑みにして記録しているようにみえ、伝聞をそのまま書き留めたと思える部分もある。本件でいえば先鋒と主力が近江衆で後詰めが滝川一益や丹羽長秀らであったと思われ、それに対して北畠信雄軍と伊勢衆は、信雄自身は惣大将であっても自ら先兵や主力になる訳でなく、あくまで東からの抑えの役割であって、さらに筒井順慶と大和衆の西方面軍は支援隊の位置付けではなかったか。このような織田軍団内での役割分担は軍事機密なので周辺の者達に何処まで明示的に知らされていたかは不明であるが、太田牛一が近江方面からの攻撃を主体と位置付け大和や伊勢からの侵攻を大きくは取り上げていないことには納得感があるが、信長軍の各部隊の戦闘状況や分担状況については、100年後に書かれた軍記物の方にリアリテイを感じてしまう位、『信長公記』の記述に現場感がない。

すなわち、同時代文書として扱われる『多門院日記』『蓮成院記録』や『信長公記』には同時代ではあっても、一切現地取材をしていないという共通の欠陥がある。著者自身がよそ者である上に、現地で実際に戦った指揮官や侍たちに取材したとしても、彼らはあくまで現地ではよそ者であってその時の現地側の事情を正確に把握は出来なかったはずであるし、そもそも敵側の情報については情報そのものが伝聞であることも多いはずである。つまり二重三重によそ者なのである。従って、日時や軍の構成や基本の進撃方針に関する部分についてはこれらの同時代史料を尊重すべきであるのに対して、何処でどのような戦いがあったか、に関しては伊勢や伊賀の書物の記述を鵜呑みにすることは言語道断であるとしても、戦闘地域の移り変わりなどある程度採用してもよいのではなかろうか。

事件から50年ないし100年以上経った江戸時代初期・中期に書かれた伊勢系・伊賀系の地元の”読み物”である『勢州軍紀』(寛永12,3年(1535,6))や『伊乱記』(延宝7年(1679))には8ケ所から10ケ所の織田軍攻め口があり、5万もの大軍がなだれ込んで来て、伊賀の戦闘員ばかりでなく多くの農民が殺害されたと訴えている。またその具体例という形で織田の武将の名前も言及され、伊賀衆が籠った各地の城での戦闘を生々しく描写し、織田軍とそれを命じた信長の非道さを浮き彫りにしようとしている。

これらの物語の作者は当然伊勢や伊賀国内の各地を取材し、それぞれの地に50年なり100年経っても残っていた戦闘の痕跡や傷跡そしてその地に伝わる伝承や記録をまとめ、それらを元にドキュメタリー仕立ての読み物を書き上げたものと想像できる。もちろん地元の情報そのものが誇張されていたり、時には捏造ネタであることもあるし、作者自身が執筆の段階で思いが膨らんで過大に表現することもよくあることで、現代でもテレビで捏造ネタがドキュメンタリーとして放映されて物議をかもすことがあるのと同じである。要するに少し割り引いて読むべきとか、輝くような細かいところに騙されるなとか、著者や制作者の普段の言動をよく見て判断せよとか言われるのは大いに同意できる。それ位これら伊賀系の書物の論調と個別の描写にはやり過ぎとさえ云えるほどのものがあり、少々冷静さを欠いているのではないかと正直感じる。しかしそれでもこれらの物語本には現実に起こったことの一部が書き記されているかもしれないと思わせるのも事実である。

2)信長軍の伊賀攻め口について

以上のような論点を、信長軍の攻め口について考慮するとどうなるかを考えてみた。先ずこの戦いの特色を纏めると、①先鋒と主力が近江衆によって構成され、後方に強力かつ経験豊かな歴戦の武将軍が控える織田軍が伊賀国の北方から一斉に侵攻して来たのに対し、②守る側の伊賀衆は個人的には経験豊かなものが居たかもしれぬが、伊賀国全体としての戦闘経験はほとんど無く、また③戦闘はそれぞれの伊賀武士に任されていて、長島一揆や石山本願寺での戦いで見られたような戦略や戦術が伊賀側に全く見られない点に気づく。このことは④伊賀全体を統括できるリーダーが見当たらないことに起因する。

9月2日までに伊賀・甲賀国境近くに集結し十分な兵站を整えた3万以上の織田軍は、9月3日に甲賀者と近江衆を先鋒として一斉に「甲賀口」と「信楽口」から伊賀へ侵攻したが、実際にはこの大軍は「柘植口」と「玉瀧口」を含む少なくとも二つの「甲賀口」(その他に「内保口」などがあり得る)から、そして「御伽峠口」と「丸柱口」の二つの「信楽口」からと、合計四つ以上の攻め口から伊賀へ侵攻したものと考える。その理由は近江衆を中心とした織田軍団の近江国内での南下進軍経路、大軍での完璧な兵站準備ができる国境近くでの集結場所(例えば東から五反田地区、和田城群、野川・馬杉地区、神山地区、小川・多羅尾等)の確保、迎撃を避けつつ安全に大軍を侵攻させられる峠道の選定・確保、敵の籠る城への攻撃態勢、特に敵の中核の城への攻撃ルート、更に友軍同士の横の連携の取り易さ等々を考慮して決定されたものであろう。

この戦いでは信長が伊賀を殲滅する方針を打ち出しており、織田軍は北から一斉に侵攻して北伊賀の有力国人の城を攻め、東から西へローラー作戦で殲滅作戦を実行したのであろう。他方、「伊勢口」や「大和口」については、ある程度のまとまった軍を侵攻させる侵攻口がそれぞれ一つはあったであろうが、大半の国境の峠では「抑え」の役割が主で、北の激戦地から逃げ出す伊賀衆を南に待ち構えて伊賀から逃げ出させない役割、つまり待ち受け口ではなかったか。

このため北から突入して激戦を重ねたた甲賀衆や近江衆が、順次城を落としつつ進軍したので、結果的にはそれほど悪い評判を残していないのに対して、伊勢衆や大和衆は逃げて来る伊賀衆を誰かれなくひっ捕らえて処刑せざるを得ない役割となったため、後世に悪評を残した者がいた様で、『伊乱記』の中で糾弾されることが多かったようである。

3)農民(兵)の殺害について

『伊乱記』その他伊賀系の物語本では信長の行った悪行として農民(兵)の殺害を取り上げているが、本当にそれは当時の基準で考えても悪行であったのだろうか。二つの視点で考えてみる。

第一の視点は、当時の伊賀は大名が支配する国ではなく、甲賀同様に同名中として地域での一揆結合があり、伊賀国全体でも「伊賀惣国一揆」で統治されており、農民を含むすべての伊賀人が二重に一揆結合に組み込まれていたという点である。一揆の掟書きには国民(住民)皆兵が定められており農民も戦時には兵となる事が求められていた。このことは信長もよく承知しており、長島一揆や北陸の一揆、更には比叡山の僧兵や石山本願寺の抵抗を通じて民衆が抵抗勢力になった時の恐ろしさを実感しており、秀吉が天正13年に行った刀狩令や兵農分離政策はここに楔を打ち込むことであったことはよく知られている。織田軍は農民を殺害したのではなく、農民の姿をした敵兵を殺害したのである。

第二の視点は敵兵は城内にいれば撃ち殺してもよいが、城外にいる時は撃ち殺してはいけないのかという点である。つまり北伊賀で多くあった城攻めでの農民兵の戦死は止むを得ないが、南伊賀で多くあった村を歩いているないしは家や山に隠れている農民兵をひっ捕らえて処刑するのは悪行なのであろうか。攻めている織田軍としては、伊賀が反撃できない所まで徹底的に殲滅せよと命令が出ている以上は、敵が反撃できない保証が取れない限りは徹底的に攻撃する訳で、それが城であろうが村であろうが山中であろうが同じである。特に伊賀の忍びが農民の姿を常の姿とすることは知られており厳正に対処したのである。

つまり織田軍の現地部隊は殺さなければ殺される状況の中で常に反撃におびえながら戦っている訳で、伊賀側から見て裏切りであると思えるくらい織田軍側に奉仕して伊賀側の情報や居場所を織田軍に提供するなどをしない限り、伊賀人全てが敵であるとして戦う織田軍の兵士を非難することは的外れであると云えよう。また殲滅の命令を出した信長を非人道的だとして現代人が非難するのは勝手であるが、当時の実情として一揆結合した集団に対処する方法としては殲滅かトップの殺害ないし追放しかなかったのであるが、当時の伊賀には有力な指導者がおらず、信長に残された選択肢は殲滅しかなかったのであろう。

4)伊賀に軍記物語『伊賀乱』が残った理由

古来、伊賀と甲賀は概ね仲良くうまくやって来ていた。そして中世から戦国期にかけては共に戦国大名を頂かず一揆結合を寄る辺として自治的な地域運営を行ってきた。ローカルには近江と伊賀の国境を挟んで多少の争いはあってもそれ以上に親戚も作って来た。

そんな中、甲賀が織田政権の中枢に武将となるべき人材を幾人も送り込んできたのに対し伊賀は全く織田政権に対する働きかけができていなかった。そこで起こったことは織田信長とその政権の実力を知っていた甲賀が野洲川原の戦いでの敗戦を契機に織田政権への臣従を決めたのに対し、織田政権を単なる成り上りもの政権くらいにしか認識できなかった伊賀が無謀にもアンチ織田政権の姿勢を強めて行ったという真反対の決断であった。

これは明らかに甲賀と伊賀の情報力の差を示していて、織田政権を正しく評価できなかった自らを反省することなく、天正9年伊賀乱で甲賀が織田政権の一員として伊賀へ攻め込み伊賀が蹂躙された時、伊賀は甲賀に対し逆恨みした。天正13年太田城水攻め工事不具合で秀吉から甲賀者が大量改易(甲賀ゆれ)された時伊賀は留飲を下げ、恨みをある程度解消したのであるが、江戸幕府発足時の甲賀と伊賀の待遇格差で再び甲賀に恨みを抱いた所へ、慶長10年三代目服部半蔵正就が江戸で罷免・絶家となった時、伊賀衆は9000石のトップリーダーを失い、幕府に身分保障を訴えるすべを失った。

伊賀は藩主の藤堂家が近江出身で織田家の家臣でもあったことで初めは遠慮していたがやがて寛永頃から信長や秀吉から受けた被害や家康への貢献を強調する由緒書類(伊賀者由緒并御陣御供書付、伊賀者由緒書、伊賀無足人取調帳など)や軍記物語・地誌類(伊州軍記、伊乱記、伊水温故など)を乱発するようになった。その中でも物語としてお涙頂戴的に書き上げられたのが『伊乱記』であった。

5)伊賀崩壊の要因

天正伊賀乱で伊賀がいとも簡単に瓦解した原因は何であったのか、今まで誰もが避けて語らなかった点を敢えて指摘しておきたい。

第一の原因は伊賀の織田政権に対する情報収集能力の致命的な欠如である。伊賀は忍びの里として情報収集活動は得意であったはずであるが、こと織田政権に関する限り無能であった。このため甲賀が和田、池田、滝川、佐治、蒲生等からの情報を生かして適切に親織田に切り替えることで、殲滅されず生き延びることができたのに対し、伊賀は幾度もの路線転換のタイミングを見逃し殲滅される方向へひたすら突っ走ることになってしまった。

第二の原因は南伊賀の国人衆の親北畠/アンチ織田感情を伊賀全体でやんわりと包み込むことができず、逆に第一次伊賀乱のやり過ぎがうまく行きすぎたために伊賀中が図に乗ってしまって(うまく行き過ぎた不幸)、信雄と織田政権(信長の力そのもの)を見誤ったという初歩的な誤りである。これも情報力の欠如である。

第三の原因は一揆結合の主力であったはずの北伊賀の人材不足・結束不足である。北伊賀の国人たちは個人的にはそれなりの能力のある者達であったはずであるが、北伊賀全体として見た時、近江の守護六角との距離感の取り間違い・見放すときの踏ん切りの悪さ・国人同志間の連携の悪さを露呈している。どん詰まりに落ち込む前に、有力国人たちが決然とやるべきことがあったはずである。彼らは全員でその機会を漫然と見逃したのである。

第四の原因は有能なリーダーの不在、伊賀全体が結集できるお題目の欠如、そして最新の戦力へのブラッシュアップ不足である。結果として一か所で「長島一揆」型の戦闘集団を形成できず、ばらばらと切り崩されて壊滅したのである。有能なリーダーの下、後の島原の乱の如く伊賀全体が共有できるお題目を掲げ、最新の城と兵器を備え、強い心の農民兵を一万・二万と集めることができれば少なくとも3か月は持ちこたえ、和議に持ち込むチャンスがあったであろう。12人の伊賀の国人奉行衆は無能そのものであった。

【追記】

6.あとがき特に近江衆、甲賀衆について

永禄11年(1568)織田信長が足利義昭を奉じて岐阜から上洛した後、永禄末から元亀の争乱と云われる時代(1569~73)を経て、六角氏が滅亡する天正2年(1574)までの間、近江国の中での織田軍の武将達の配置はどんどんと強化されていった。即ち、最初は京都までの通路に2,3人の武将が配置され信長の通行を守ったが、その後六角氏や浅井氏との戦闘が激化するに伴い近江国内7~8ケ所の城 (例えば最初森可成が築き討死後は明智光秀に引き継がれた宇佐山城など) に武将と軍を貼り付け、六角軍や浅井・朝倉軍と本格的な戦闘を行い、遂に近江国から反対勢力を追い出すことができた。この間、早めに六角氏や浅井氏から離脱して信長陣営に転じた近江衆や甲賀衆は、最初は単なる与力であったと思われるが、次第に織田軍武将の配下として迎えられたリ、時には蒲生氏郷や多羅尾光俊のように織田軍内の独立の武将(旗本)として信長直属の配下に迎えられるものもいた。特に安土城の建設が進む頃には、必ずしも領地を安堵される形ではなく、馬廻衆や小姓として信長の周辺で官僚的に雑務をこなすものが増えることとなったようだ。

そして天正伊賀乱に於ける織田軍の先鋒や主力は近江衆や甲賀衆であった。滝川一益や蒲生氏郷などいわゆる著名な武将については出身地(本貫地)や出世先でパーソナルヒストリーとして記録も纏められ公開されているが、その他の近江衆や甲賀衆の一人一人について、彼らがどのような経緯で今回の伊賀攻めに参陣することになったのか、織田陣営への参加以前に遡ってもっと詳しく調べ記録をまとめる必要がある。更にこの戦いに於いて果たしたそれぞれの役割、戦後に得た論功行賞、翌年の本能寺の変とその後の行動、秀吉政権での役割(石田三成ら秀吉政権での近江衆との対比)、家康との距離感、徳川幕府での役割など、途中で消えて行った者たちも含めてできるだけ詳細に調べて記録にとどめる必要がある。またこのような近江衆や甲賀衆が自身の展開と共に、最終的にそれぞれの地元にいかなるインパクトを残したのかを、近江国全般にわたって把握することが必要であろう。旧町村史誌や一族の由緒書を丹念に見直してみる必要がありそうである。

ごく最近地元の方から甲賀の望月氏のこの当時の動向につて情報とヒントを頂いた。幕末に江戸甲賀百人組から京都の見廻組に転勤した望月権左衛門の由緒書(国立公文書館蔵)の先祖書の部分を丁寧に読むと、甲賀望月氏の本家筋のものが六角氏から離れたのち、(恐らく信長への直接志願がかなわず)、北畠信雄家の家老滝川雄利に仕官して伊勢松ヶ島へ転居していたことが分かり、この先祖望月紀三郎は信雄旗本または滝川雄利配下で天正伊賀乱に参陣しており、結果として乱終結後信雄から伊賀の服部村ともう一村の領知を任されていることがほぼ100%の確率で推定できる。つまり望月氏は確かに天正伊賀乱に参陣していたが、実は甲賀衆としてではなく伊勢衆として参陣していたことが分かる。滋賀県内各地に於いてこの様な地道な調査が積み重ねられることが必要であるが、各地元での有志の方々の今後の研究に期待したい。(以上)